「歯の神経を抜きましょう」

歯医者さんで突然そう言われて、どうすればいいか不安になっていませんか?

大切な歯のことだから、本当に抜くべきなのか、それとも残せる方法はないのか、迷ってしまいますよね。

そのお気持ち、とてもよく分かります。

実は、歯の神経は歯に栄養を届けたり、虫歯の進行を教えてくれたりする、とても大切な役割を持っているんです。

歯科衛生士として多くの患者さまのお悩みに寄り添ってきた経験から、歯の神経を「抜く治療」と「残す治療」のそれぞれの特徴、メリット・デメリット、そして一番気になる「どちらを選ぶべきかの判断基準」を、分かりやすく解説します。

【結論】歯の神経を抜く?残す?3つの判断ポイント

- ポイント1:痛みの種類で見極める

「冷たいものが一瞬しみる」程度なら神経を残せる可能性があります。一方で、「ズキズキとした痛みが続く」「温かいもので痛む」「噛むと痛い」場合は、神経を抜く可能性が高くなります。 - ポイント2:神経の状態が最終的な決め手

虫歯が神経に近くても、細菌感染がごく一部で炎症が軽度であれば、神経を残せる場合があります。しかし、神経がすでに死んでいたり、歯の根の先に膿が溜まっていたりすると、神経を抜く治療が必要です。 - ポイント3:治療法の目的と選択肢を知る

神経を残す治療は「歯髄保存療法」(自由診療)で、歯の寿命を延ばすことが目的です。神経を抜く治療は「根管治療」(保険適用)で、激しい痛みを取り除き、抜歯を回避することを目的とします。

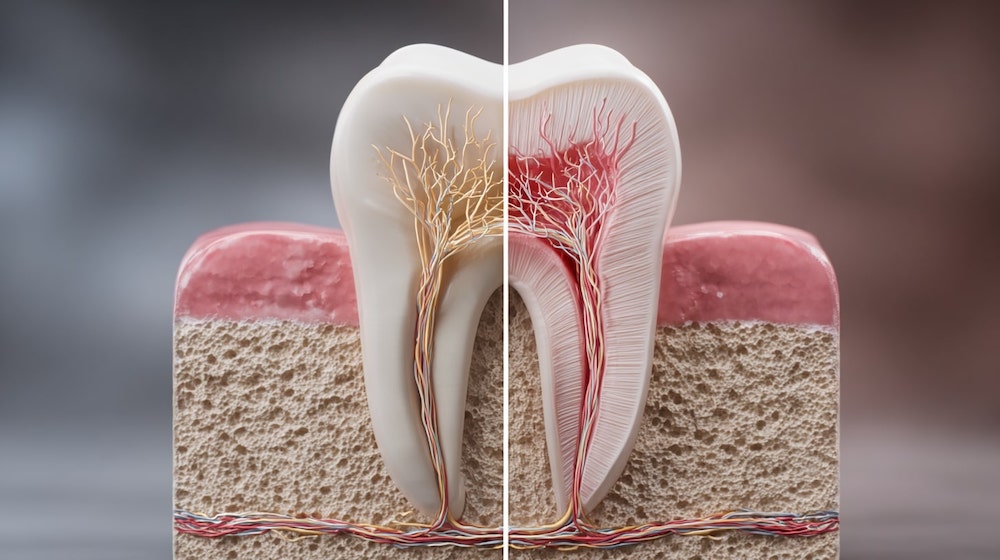

そもそも歯の神経(歯髄)ってどんな役割があるの?

まず、なぜ歯の神経がそんなに大切なのか、その役割からお話しさせてくださいね。

歯の神経は専門用語で「歯髄(しずい)」と呼ばれ、歯のまさに”心臓部”とも言える部分です。

歯に栄養と潤いを届ける生命線

歯髄の中には血管が通っていて、歯全体に栄養や水分を届ける大切な役割を担っています。

このおかげで、私たちの歯は強度としなやかさを保つことができます。

もし神経を抜いてしまうと、歯は栄養が届かなくなった枯れ木のように、もろく、割れやすくなってしまうのです。

虫歯や刺激を知らせるセンサー機能

「冷たいものがしみる」「虫歯が痛む」といった感覚は、この歯髄が異常を知らせてくれるサインです。

大切な歯を守るための、高性能なセンサー機能と言えますね。

神経を抜くとこのセンサーが機能しなくなるため、もし被せ物の下で虫歯が再発しても気づきにくく、発見が遅れてしまうリスクがあります。

歯を守る防御機能

歯髄には、細菌が侵入してきた際に、歯の内側に新しい壁(第二象牙質)を作って歯を守ったり、歯を再生させたりする防御機能も備わっています。

神経を失うということは、この大切な防御システムも失ってしまうことになるのです。

歯の神経を抜く「根管治療」とは?メリット・デメリットを解説

歯の神経を抜く治療のことを、専門的には「根管治療(こんかんちりょう)」や「抜髄(ばつずい)」と呼びます。

これは、虫歯が神経にまで達してしまい、強い痛みが出たり、神経が死んでしまったりした場合に行う治療です。

根管治療の目的と流れ

根管治療の目的は、細菌に感染してしまった神経や血管をキレイに取り除き、歯の根の中(根管)を徹底的に洗浄・消毒することです。

そして、再び細菌が入り込まないように薬剤を隙間なく詰めることで、抜歯をせずに自分の歯を残すことを目指します。

治療は、以下のようなステップで進められます。

- 麻酔をして、虫歯と感染した神経を取り除きます。

- 「ファイル」という専用の器具で、根管の隅々まで丁寧に洗浄・消毒します。

- キレイになった根管に、細菌の繁殖を防ぐ薬を詰めます。

- 最後に、歯の機能を補うための土台を作り、被せ物(クラウン)を装着します。

メリット:激しい痛みから解放され、歯を残せる

根管治療の最大のメリットは、虫歯による激しい痛みから解放されることです。

「ズキズキして夜も眠れない」といったつらい症状を取り除くことができます。

そして何より、本来であれば抜歯するしかないような状態の歯でも、自分の歯として残せる可能性が生まれる、非常に価値のある治療法です。

デメリット:歯がもろくなる、変色、再発のリスクも

一方で、デメリットも理解しておく必要があります。

先ほどお話ししたように、神経を抜くと歯に栄養が届かなくなるため、健康な歯に比べて脆くなり、硬いものを噛んだ時などに割れてしまうリスク(歯根破折)が高まります。

また、時間とともに歯が黒っぽく変色してしまうこともあります。

痛みを感じなくなるため、虫歯が再発しても気づきにくいという点も、注意が必要なポイントですね。

歯の神経を残す「歯髄保存療法」とは?適応条件と種類

最近では、できる限り神経を残して歯の寿命を延ばそうという考え方から、「歯髄保存療法」という治療法も注目されています。

歯髄保存療法の考え方とメリット

これは、特殊な薬剤を使って神経を保護し、神経の回復を促す治療法です。

神経を残すことで、歯がもろくなるのを防ぎ、歯本来の感覚や防御機能を維持できるのが最大のメリットです。

治療回数も少なく済むことが多いです。

適応となるケース・ならないケース

ただし、この治療法は誰でも受けられるわけではありません。

神経を残せるのは、虫歯が神経の近くまで進んでいても、細菌感染がごく一部で、神経の炎症がまだ軽度な場合に限られます。

残念ながら、以下のような症状がある場合は、適応が難しいことが多いです。

- 何もしなくてもズキズキと激しく痛む

- 温かいものを口にすると痛みが強くなる

- 噛むと響くような痛みがある

主な治療法:「MTAセメント」による神経の保護

歯髄保存療法でよく使われるのが、「MTAセメント」という特殊な材料です。

MTAセメントは殺菌作用が非常に高く、封鎖性(細菌の侵入を防ぐ力)にも優れているため、神経をしっかりと保護し、歯の再生を促す効果が期待できます。

ただし、MTAセメントを使った治療は、現在のところ保険が適用されない自由診療となることがほとんどです。

【重要】抜くべき?残すべき?歯科衛生士が教える判断基準

ここまで2つの治療法をお話ししてきましたが、結局どちらを選べばいいのか、迷いますよね。

最終的な診断は歯科医師が行いますが、判断の目安となるポイントを3つご紹介します。

判断基準1:痛みの種類と強さ

まず、ご自身の「痛み」の種類に注目してみてください。

- 残せる可能性あり:「冷たいものが一瞬しみる」程度で、刺激がなくなればすぐに痛みが治まる場合。

- 抜く可能性が高い:「ズキズキとした痛みがずっと続く」「夜になると痛みが強くなる」「温かいもので痛む」「噛むと痛い」といった場合。

もし、つらい痛みを感じたら、我慢せずにすぐに相談してくださいね。

判断基準2:虫歯の深さと神経の状態

正確な診断には、レントゲンや歯科用CTでの検査が欠かせません。

これらの画像で、虫歯がどれくらい神経に近づいているか、神経がまだ生きているかを確認します。

もし神経がすでに死んでしまっている場合(歯髄壊死)や、歯の根の先に膿の袋ができてしまっている場合(根尖性歯周炎)は、残念ながら神経を残すことはできず、根管治療が必要になります。

判断基準3:年齢や歯の状態

一般的に、若い方の歯は回復力が高いため、神経を残しやすい傾向があります。

また、過去の治療歴や被せ物の状態など、お口全体の状況を総合的に見て、どちらの治療法がより長く歯を健康に保てるかを判断していきます。

患者さま一人ひとりの状況に合わせて、最適な方法を一緒に考えることが大切です。

治療法ごとの費用と期間の目安

治療を選択する上で、費用や期間も気になる点だと思います。

一般的な目安を下の表にまとめました。

| 治療法 | 費用(3割負担の場合) | 期間(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 根管治療(神経を抜く) | 保険適用:数千円〜1万5千円程度 ※被せ物は別途 | 3〜5回程度 | 多くのケースで適応可能。歯を残すための基本的な治療。 |

| 歯髄保存療法(神経を残す) | 自由診療:数万円〜 ※クリニックにより異なる | 1〜2回程度 | 適応ケースが限られる。歯の寿命を延ばすことが期待できる。 |

※費用や期間は、歯の状態や治療内容によって変動します。

治療後の歯を長持ちさせるために|歯科衛生士からのアドバイス

どちらの治療法を選んだとしても、治療後のケアがその歯の寿命を大きく左右します。

これは、予防歯科の専門家である私たち歯科衛生士が、最もお伝えしたいことです。

神経を抜いた歯は特に丁寧なケアが必要

神経を抜いた歯は、痛みを感じない”サイレントな歯”です。

そのため、虫歯になっても気づきにくく、脆くなっているため、より一層丁寧なケアが欠かせません。

毎日の歯磨きはもちろん、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間を、デンタルフロスや歯間ブラシを使って優しくお掃除する習慣をつけましょう。

定期検診が歯の寿命を左右します

ご自身のセルフケアだけでは、どうしても限界があります。

自覚症状が出にくいからこそ、私たちプロによる定期的なチェックが不可欠です。

定期検診では、レントゲンで歯の根の状態を確認したり、被せ物に問題がないか、清掃がきちんとできているかをチェックしたりします。

私たち野田阪神歯科クリニックでも、患者さま一人ひとりに合わせた予防ケアプログラムをご提案し、大切な歯を一緒に守っていきたいと考えています。

食生活で気をつけること

神経のない歯は、硬いものを噛んだ時に割れてしまうリスクがあります。

氷や硬いおせんべいなどをガリっと噛むのは、できるだけ避けるように意識してみてくださいね。

毎日の小さな心がけが、歯の寿命を延ばすことにつながります。

よくある質問(FAQ)

患者さまからよくいただく質問にお答えしますね。

Q: 神経を抜いた歯はどのくらいもちますか?

A: 治療の精度やその後のケアによって大きく変わりますが、一般的に健康な歯よりは寿命が短くなる傾向があります。丁寧なセルフケアと定期検診を続けることで、10年、20年と長く使い続けることは十分に可能です。

Q: 治療中の痛みはありますか?

A: 治療は必ず麻酔をしてから行いますので、治療中に強い痛みを感じることはほとんどありません。ご安心ください。治療後に痛みが出た場合のために、痛み止めもお出ししています。

Q: 神経を抜いた後、歯が黒くなるのはなぜですか?

A: 歯の内部の神経や血管がなくなることで、歯に栄養が行き渡らなくなり、時間とともに変色してしまうためです。ホワイトニングや、セラミックなどの白い被せ物で見た目を改善することもできますので、気になる方はご相談くださいね。

Q: 治療を途中でやめても大丈夫ですか?

A: 絶対にやめましょう。治療を途中で中断してしまうと、根管の中で細菌が再び繁殖し、症状が悪化してしまいます。最悪の場合、抜歯に至るケースもありますので、必ず最後まで治療を続けてください。

Q: 野田阪神・海老江エリアで信頼できる歯医者を探しています。

A: 当院、野田阪神歯科クリニックでは、患者さま一人ひとりのお口の状態とご希望を丁寧に伺い、最適な治療法をご提案しています。特に予防歯科に力を入れており、治療後のサポートも万全です。福島区の地域医療に貢献できるよう努めておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

歯の神経を「抜くべきか、残すべきか」、その判断はとても難しいものですよね。

この記事では、それぞれの治療法のメリット・デメリット、そして判断の目安について解説しました。

- 歯の神経(歯髄)は、歯に栄養を届け、異常を知らせる大切な役割がある。

- 根管治療(抜く治療)は、激しい痛みを取り除き、抜歯を回避できる。

- 歯髄保存療法(残す治療)は、歯の寿命を延ばせるが、適応ケースが限られる。

- どちらを選ぶかは、痛みの種類や神経の状態などを総合的に見て判断する。

- 治療後の歯を長持ちさせるには、毎日のセルフケアと定期検診が何よりも重要。

大切なのは、ご自身の歯の状態を正しく理解し、歯科医師とよく相談して、納得のいく治療法を選ぶことです。

神経を抜く治療も、残す治療も、どちらもあなたの歯を長持ちさせるための大切な選択肢です。

そして、どんな治療を受けた後でも、その歯を長く使い続けるためには、毎日のセルフケアと定期的なプロのチェックが欠かせません。

「お口の健康は全身の健康につながります」

私たち野田阪神歯科クリニックでは、治療だけでなく、その後の予防ケアまでしっかりとサポートさせていただきます。

不安なこと、分からないことがあれば、一人で抱え込まずに、いつでもお気軽にご相談くださいね。